你可能聽過設計師說:「我們用 ABS 就好。」但產品真的需要的是 ABS 嗎?還是:

材料選擇絕不是照慣例,更不是「跟別人做一樣」就能解決。

Step 1|從產品需求出發:它「要做什麼」?

✔ 使用環境是室內還是戶外?

✔ 有接觸液體、化學品或高溫嗎?

✔ 有撞擊、彎折、耐刮等功能需求嗎?

✔ 是否有視覺質感、透明或表面處理要求?

舉例:

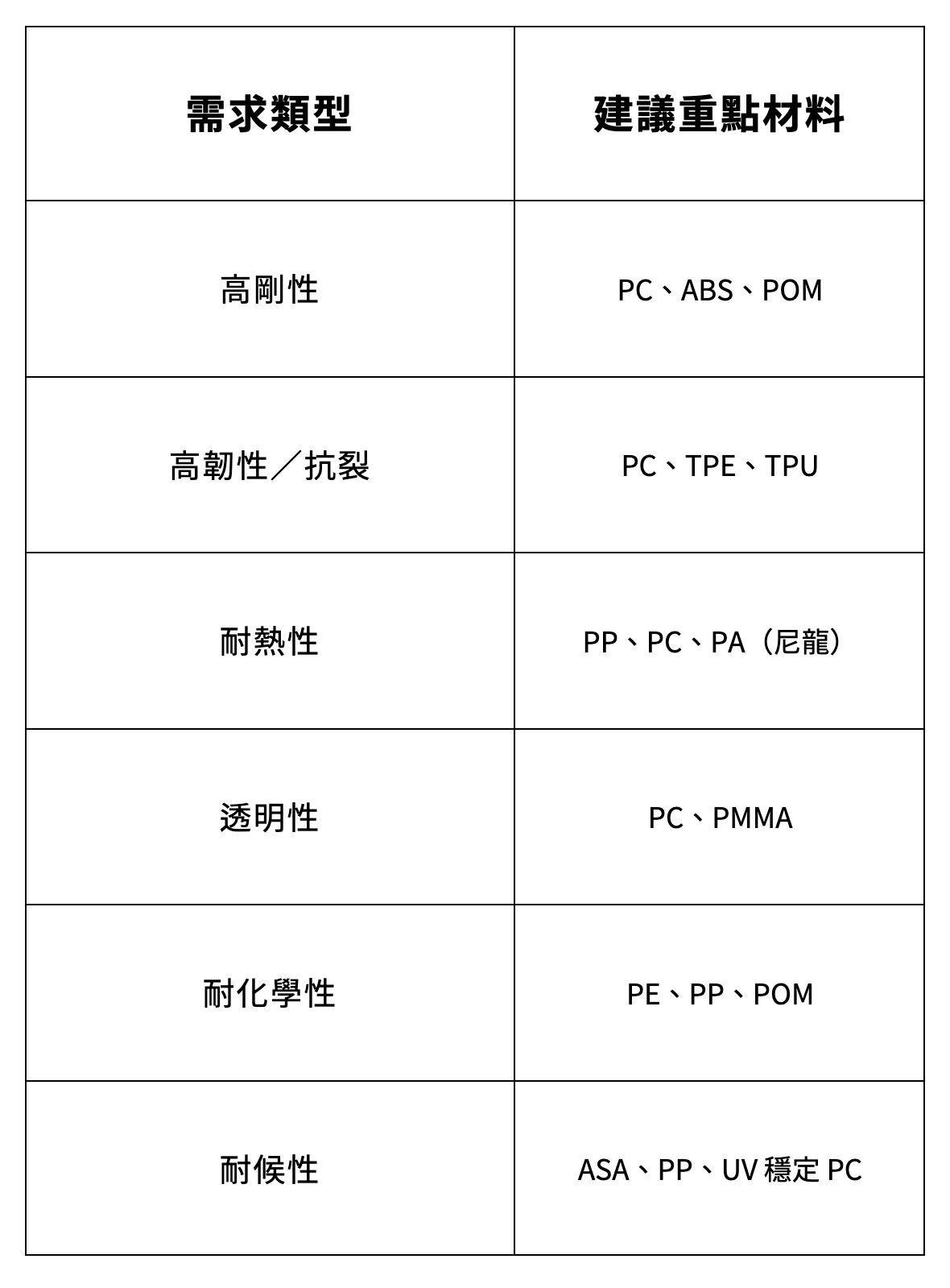

Step 2|比對材料特性:它「能不能勝任」?

這階段需要理解「材料的本質」與「可改質能力」,可使用下列關鍵性評估:

Step 3|對照製程與外觀:它「能不能加工」?

即使材料特性符合,也需確認是否能穩定加工、模具結構適配,以及是否能符合最終視覺與成本條件:

✔ 射出穩定性與流動性是否足夠?

✔ 是否需要噴塗、印刷、電鍍?這材料能接受嗎?

✔ 模具是否能承受較高壓力/溫度?(如 PC 成型溫度高)

✔ 是否能達到預期的咬花/透明/表面效果?

舉例:

選材是一種整合性思維,需要結合:

🔹 使用需求(環境與功能)

🔹 材料物性(數據與特性)

🔹 成型條件(加工與模具)

🔹 成本與供應穩定性(是否常規料、可採購)

例 1|按壓式瓶蓋(家用清潔瓶)

→ 推薦材料:PP 或 HDPE

例 2|透明燈罩(居家照明)

→推薦材料:PC(透明等級)或 PMMA

例 3|耳機外殼(穿戴式電子)

→推薦材料:ABS 或 PC+ABS 合金