密度、比重、硬度不僅影響重量與觸感,也間接影響加工方式、結構強度與最終手感。在選擇塑膠材料時,你可能會看到一些數據像是「密度 1.2g/cm³」、「硬度 Shore D 70」,但這些到底代表什麼意思?又會如何影響產品設計與製造?

本篇整理三個基礎物性指標,幫助你快速掌握塑膠的材料感、應用性與設計判斷基礎。

這些問題,都能從「密度、比重、硬度」找到答案。

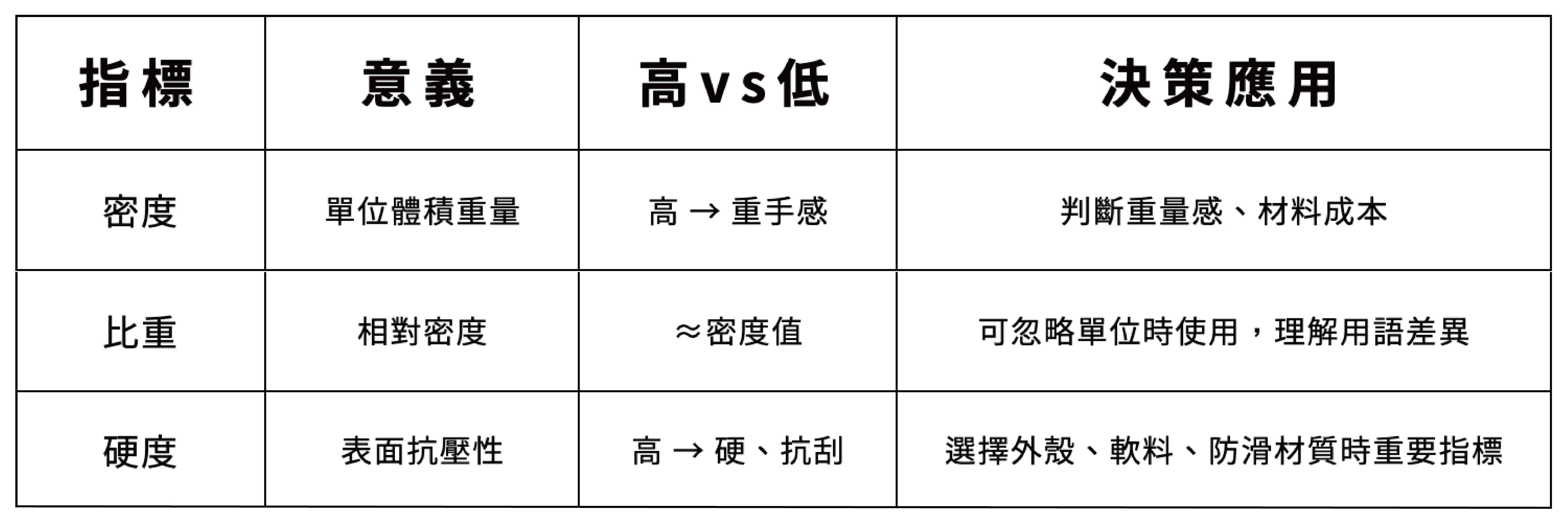

→ 什麼是密度?

是指「單位體積的重量」,密度越高,手上拿起來越有「份量感」,密度 = 單位體積內的質量,簡單說,就是「同樣大小,哪個比較重」,常用單位為 g/cm³。塑膠密度通常落在 0.8–2.2 g/cm³ 之間,反映出材料的「重量感」。

簡單舉例:

設計上的意義:

延伸影響:

→ 什麼是比重?

比重是密度的相對表達方式,以水的密度作為基準(1.00)。

公式如下:

比重 = 材料密度 ÷ 水的密度(1.00 g/cm³),所以與密度數字幾乎一致,但無單位。

因此,如果一個塑膠的密度是 1.20 g/cm³,那它的比重就是 1.20。

實務建議:

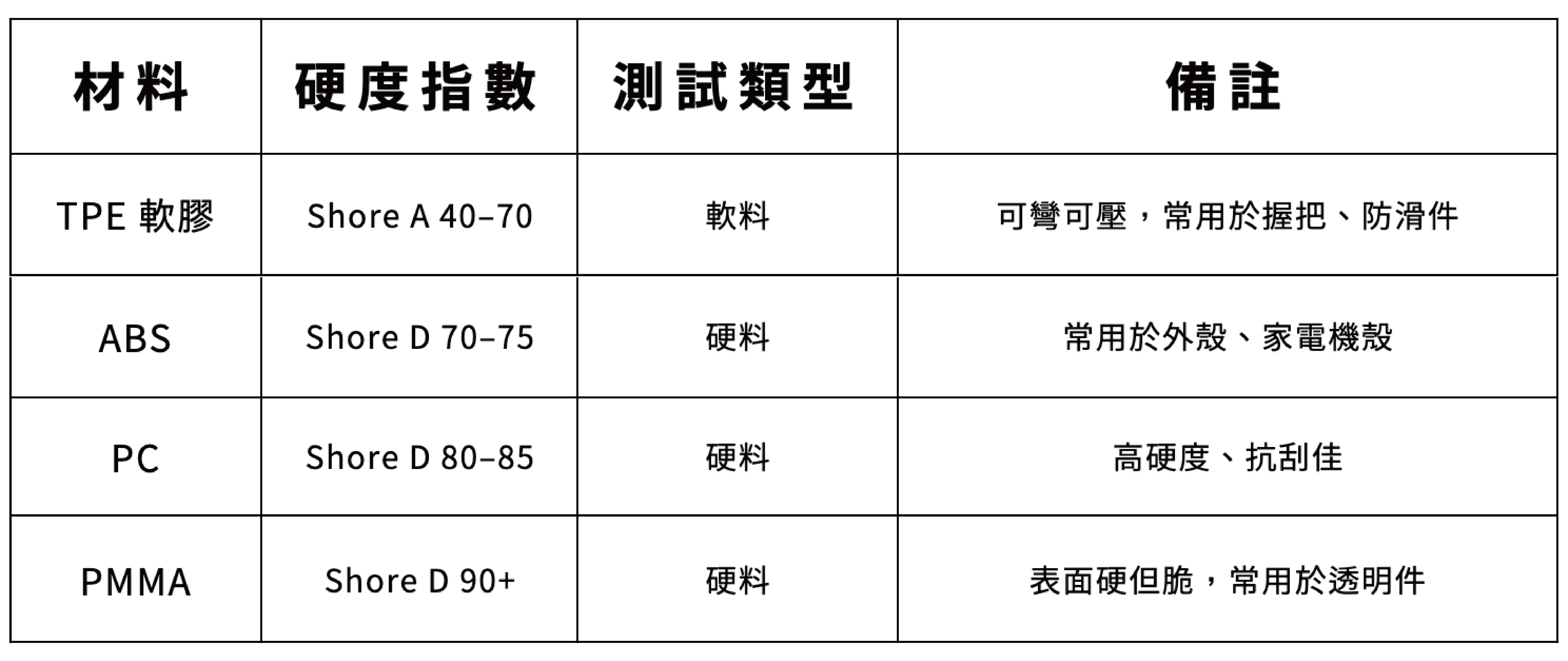

→ 什麼是硬度?

硬度是指材料抵抗「壓入」的能力,衡量材料表面抗壓能力的指標,常見標準有:

設計注意事項:

常見用途:

設計師的常見誤解 Q&A

Q1:硬度高的材料比較耐用嗎?

不一定!硬度高表示表面抗刮,但有時反而比較「脆」,像是 PMMA 雖硬但耐衝擊性差。耐用與「韌性」和「衝擊強度」有更大關係。

Q2:密度高的塑膠比較好嗎?

要看應用需求。例如自動化裝置中的旋轉零件常常希望重量越輕越好;而桌上型高階產品可能會希望更沉手有質感。